[양기훈의 제주마을 백리백경.. 가름 따라, 풍광 따라] (100)외도동 내도마을

입력 : 2025. 11. 14(금) 03:00수정 : 2025. 12. 05(금) 16:11

김미림 기자 kimmirimm@ihalla.com

가가

바다와 몽돌로 만나는 아름다운 마을

[한라일보] 먼저 떠오는 것이 '알작지 해변'이다. 해안도로가 없던 시절, 물론 포구도 없던 당시에는 파도가 알작지 해변을 어루만지며 연주에 가까운 몽돌울림 소리를 듣던 낭만적인 기억이 있어서다. 일주도로에서 바닷가 방향으로 너른 밭들이 펼쳐져 있어서 곡식이 익어가는 계절엔 짙푸른 바다색과 참으로 아름다운 보색대비를 이루던 마을이다.

이 아름다운 마을은 제주시 중심에서 일주도로를 따라 서쪽으로 약 10㎞ 거리에 있다. 동쪽으로 원장천을 경계로 이호동과, 서쪽으로 도근천을 경계로 외도동과 인접해 있으며 남쪽으로는 신산마을, 도평마을과 경계를 이루고 있다. 조상 대대로 평탄하고 비옥한 밭을 일구며 이웃의 정을 나누며 살아온 마을이다. 마을포제가 정월이 아니라 양력 8월에 이뤄지는 것으로 보아 바다를 생업의 중심에 두는 것이 아니라 농경에 더 중요성을 가지고 살아온 마을이라고 할 수 있다.

지금은 현대식 건물들이 많이 들어서 있지만 어린 시절 필자가 기억하고 있는 풍경은 밭과 집들 그리고 바다가 한 폭의 그림처럼 펼쳐진 마을이었다. 그 중심에 마을의 대표 이미지라고 할 수 있는 알작지를 통해서 화산섬 제주의 오묘한 자연섭리를 파악 할 수 있는 곳이기도 하다. 알작지는 바다에서 밀려온 것이 아니라 섬 제주의 중심 한라산 냇가를 굴러서 여기까지 온 것이다.

한라산 꼭대기에서 알작지에 이르는 사이에 수많은 물줄기가 나뭇가지처럼 뻗어 있다. 크게는 두 개의 물길이 주류를 이룬다. 백록담 정상 부근의 남어리목곡과 동어리목골을 기점으로 해서 종점인 도근천에 이르는 두 갈래 하천 물줄기가 있다. 남어리목골 물줄기는 백록담 큰두레왓에서 발원해 어승생악 하곡과 천아오름 계곡을 거쳐 광령천과 무수천을 지나 서사라천의 창오랭이 냇가에서 월대천으로 흘러오고, 다시 동사라천에서 도평의 어시천을 따라 내도 족은내로 이어진다. 또 다른 물길은 한라산 정상 부근의 동어리목골 기점에서 해안동 하천을 따라 도평 동내를 거쳐 내도마을 족은내로 이어진다. 이 두 개의 큰 물길은 결국 내도 족은내와 외도 월대천이 합류되는 지점에서 도근천에 이르고, 하류의 개올래를 따라 바다로 이어진다. 물길의 기점과 종점의 길이는 대략 24㎞ 되는 것으로 알려져 있다. 한라산이 생성되고 비가 오면 냇가를 따라 바다로 흘러오는 과정에서 아무리 큰 바위라 하더라도 조금씩 구르며 쪼개지고 부서지며 흘러왔으리니 알작지의 조그만 몽돌 하나도 짧게는 수천년의 여정을 거쳐 여기에 당도한 것이다. 어찌 생각하면 냇가를 통해 써내려간 자연사라고 해야겠다. 그 자연의 시간을 노래하는 알작지 해변이다. 그 소중한 가치를 품은 마을이기에 지질학적 보물창고라고 해도 손색이 없다.

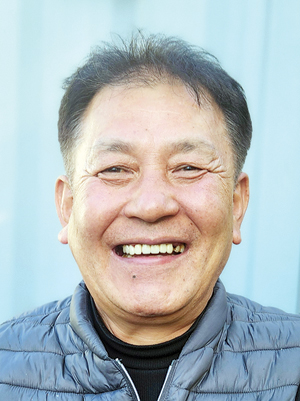

고성준 마을회장에게 내도마을이 보유하고 있는 가장 큰 자긍심을 묻자 자신감 있게 "아직도 살아 있는 선후배의 정"이라고 했다. 마을에 무슨 행사나 조상 대대로 행해 온 일이 있으면 어른을 공경하는 마음과 후배를 염려하는 마음이 어떤 위계질서 형태로 작용해 무슨 일이든 해낼 수 있다는 자신감으로 승화된다는 것이다.

안타까운 현실은 문화재로 지정된 알작지의 자갈이 20여 년 전에 만든 방파제 때문에 바다 움직임이 바뀌면서 바다로 엄청난 양이 쓸려가 버렸다는 것이다. 면밀한 환경영향평가나 과학적 사례 분석도 없이 안일한 생각으로 추진한 방파제 포구 건설이 조상 대대로 마을의 대표 명소인 알작지의 진가를 많은 부분 훼손하게 된 현실을 마을에서 만난 주민들이면 이구동성으로 이야기하고 있었다. 포구 방파제를 없애서 원형복원을 해야 한다는 주장에서부터 동쪽 지역으로 옮기자는 극단적인 주장까지 하고 있는 마음속에는 알작지에 대한 기억과 애정이 깊이 뿌리내려 있는 것을 느낄 수 있었다. 지속적인 현안이 돼버린 알작지에 대한 문제는 비단 현재 이 시대를 사는 사람들의 문제가 아니라 후손들에게 온전하게 물려주지 못하는 우리 세대의 과오라는 인식이 뚜렷하게 드러난다. 알작지 환경공청회라도 해야 한다. <시각예술가>

놀라운 돌담

<연필소묘 79㎝×35㎝>

내도마을의 풍토성을 대표적 상징성으로 보여줄 수 있는 존재를 찾아 며칠을 돌아다니다가 만난 장면이다. 화산섬이 풍부하게 제공하는 현무암을 통해 선조들은 밭담이며 집담들을 쌓고 삶을 영위했다. 통상적으로 보게 되는 돌담과 전혀 다른 이 놀라운 돌쌓기를 경이로움으로 마주했다. 돌을 쌓아본 사람이면 모두 알겠거니와 면과 면이 맞닿아야 그 무게와 균형에 의해 쌓임이 안정적으로 진행된다. 그런데, 저런 둥글둥글한 돌들로 쌓기 구조체를 형성하다니 그저 놀라울 뿐. 수천, 아니 수만년을 하천과 바다가 만나는 곳으로 냇가를 통해 굴러온 돌들이 둥글게 마모돼 지천에 널려 있느니 그것을 건축자재로 쓴 것이다. 환경의 지배를 받은 것이 아니라 환경을 이용할 기술력을 확보하기 위해 노력했다고 봐야 할 것이다. 늦가을 햇살이 돌담의 둥글고 매끈한 면에 내리쬐니 경이로운 존재감이 생성된다. 분면 구조적으로 위태로운 저 쌓임에 대해 존경심을 가지고 그려나갔다. 연필소묘를 선택한 이유 또한 간명하다. 명도 자체에서 주제를 부각하기 위한 선택. 처음에는 초가집이었을 터. 새마을운동 시기에 슬레이트 지붕으로 바꾸고 세월이 흘러 한쪽 귀퉁이를 시멘트 블록으로 쌓았다. 참으로 극명한 대비다. 마을 곳곳에 이런 돌들로 쌓은 밭담이며 집담을 만날 수 있는 곳. 현무암으로 공공미술 작업을 해온 필자로서는 귀한 수석들로 지은 집으로 보인다. 이를 금액으로 환산하면 집 자체가 부자다. 다른 곳에서 만날 수 없는 문화재적 가치.

알작지 해변

<수채화 79㎝×35㎝>

마을에 깃발을 만들려면 이 네 개의 색이 필요하다. 옅은 회색, 짙은 회색, 하얀색, 그리고 바다에 비친 하늘색. 보기에는 단순 명료하지만 알작지의 몽돌들을 그린다는 것은 한 땀 한 땀 바느질 하는 것과 같다. 좁쌀만큼한 크기에도 명암이 있으니 정밀묘사와 차원이 다른 고행(?)이다. 파도가 밀려왔다 밀려가는 그 사이에 젖은 자갈들이 동양화적 파묵의 매력을 발생시킨다. 부서지는 저 하얀 파도가 더욱 하얗게 눈부신 것은 짙은 회색과 만사 명도대비가 극대화되기 때문. 파도의 포말 범위가 다른 바닷가 보다 그 폭이 더 넓은 것은 바닷물 밑에도 몽돌들이 숨어 있기 때문이다. 보이지 않는 밑에서도 파도를 찢어줘서 그럴 것이다. 육지와 바다가 만나는 방식은 이토록 식상하지만 언제나 경이로움으로 와닿게 되는 것은 똑같은 형태의 선을 그리는 경우가 없기 때문이다. 저 카오스적 확률이 보여주는 변화의 동작. 알작지에서 느끼게 되는 자연의 신비를 너무도 단순한 대비효과를 통해 얻게 됐다.

저 단순한 2박자 속에서 무한대의 영감과 생명력을 얻게 되는 것은 이 지구라는 행성이 생긴 이후 쉬지 않고 끊임없이 숨 쉬는 장치이기 때문이리라. 점묘법이라고 하는 회화 기법보다 더 꼼꼼하게 자갈들을 그려나가면서 얻게 되는 희열이요 보람이 있다면 그저 이 한 장의 그림을 완성했다는 것이다. 가장 의미를 크게 느끼게 되는 것은 저기 젖은 자갈 영역이다. 마르지 않아야 되는 이유를 자연에게서 배우게 되는 고마움에 그리게 됐는지도.

■기사제보

▷카카오톡 : '한라일보' 또는 '한라일보 뉴스'를 검색해 채널 추가

▷전화 : 064-750-2200 ▷문자 : 010-3337-2531 ▷이메일 : hl@ihalla.com

▶한라일보 유튜브 구독 바로가기

|

지금은 현대식 건물들이 많이 들어서 있지만 어린 시절 필자가 기억하고 있는 풍경은 밭과 집들 그리고 바다가 한 폭의 그림처럼 펼쳐진 마을이었다. 그 중심에 마을의 대표 이미지라고 할 수 있는 알작지를 통해서 화산섬 제주의 오묘한 자연섭리를 파악 할 수 있는 곳이기도 하다. 알작지는 바다에서 밀려온 것이 아니라 섬 제주의 중심 한라산 냇가를 굴러서 여기까지 온 것이다.

한라산 꼭대기에서 알작지에 이르는 사이에 수많은 물줄기가 나뭇가지처럼 뻗어 있다. 크게는 두 개의 물길이 주류를 이룬다. 백록담 정상 부근의 남어리목곡과 동어리목골을 기점으로 해서 종점인 도근천에 이르는 두 갈래 하천 물줄기가 있다. 남어리목골 물줄기는 백록담 큰두레왓에서 발원해 어승생악 하곡과 천아오름 계곡을 거쳐 광령천과 무수천을 지나 서사라천의 창오랭이 냇가에서 월대천으로 흘러오고, 다시 동사라천에서 도평의 어시천을 따라 내도 족은내로 이어진다. 또 다른 물길은 한라산 정상 부근의 동어리목골 기점에서 해안동 하천을 따라 도평 동내를 거쳐 내도마을 족은내로 이어진다. 이 두 개의 큰 물길은 결국 내도 족은내와 외도 월대천이 합류되는 지점에서 도근천에 이르고, 하류의 개올래를 따라 바다로 이어진다. 물길의 기점과 종점의 길이는 대략 24㎞ 되는 것으로 알려져 있다. 한라산이 생성되고 비가 오면 냇가를 따라 바다로 흘러오는 과정에서 아무리 큰 바위라 하더라도 조금씩 구르며 쪼개지고 부서지며 흘러왔으리니 알작지의 조그만 몽돌 하나도 짧게는 수천년의 여정을 거쳐 여기에 당도한 것이다. 어찌 생각하면 냇가를 통해 써내려간 자연사라고 해야겠다. 그 자연의 시간을 노래하는 알작지 해변이다. 그 소중한 가치를 품은 마을이기에 지질학적 보물창고라고 해도 손색이 없다.

고성준 마을회장에게 내도마을이 보유하고 있는 가장 큰 자긍심을 묻자 자신감 있게 "아직도 살아 있는 선후배의 정"이라고 했다. 마을에 무슨 행사나 조상 대대로 행해 온 일이 있으면 어른을 공경하는 마음과 후배를 염려하는 마음이 어떤 위계질서 형태로 작용해 무슨 일이든 해낼 수 있다는 자신감으로 승화된다는 것이다.

안타까운 현실은 문화재로 지정된 알작지의 자갈이 20여 년 전에 만든 방파제 때문에 바다 움직임이 바뀌면서 바다로 엄청난 양이 쓸려가 버렸다는 것이다. 면밀한 환경영향평가나 과학적 사례 분석도 없이 안일한 생각으로 추진한 방파제 포구 건설이 조상 대대로 마을의 대표 명소인 알작지의 진가를 많은 부분 훼손하게 된 현실을 마을에서 만난 주민들이면 이구동성으로 이야기하고 있었다. 포구 방파제를 없애서 원형복원을 해야 한다는 주장에서부터 동쪽 지역으로 옮기자는 극단적인 주장까지 하고 있는 마음속에는 알작지에 대한 기억과 애정이 깊이 뿌리내려 있는 것을 느낄 수 있었다. 지속적인 현안이 돼버린 알작지에 대한 문제는 비단 현재 이 시대를 사는 사람들의 문제가 아니라 후손들에게 온전하게 물려주지 못하는 우리 세대의 과오라는 인식이 뚜렷하게 드러난다. 알작지 환경공청회라도 해야 한다. <시각예술가>

놀라운 돌담

<연필소묘 79㎝×35㎝>

|

알작지 해변

<수채화 79㎝×35㎝>

|

저 단순한 2박자 속에서 무한대의 영감과 생명력을 얻게 되는 것은 이 지구라는 행성이 생긴 이후 쉬지 않고 끊임없이 숨 쉬는 장치이기 때문이리라. 점묘법이라고 하는 회화 기법보다 더 꼼꼼하게 자갈들을 그려나가면서 얻게 되는 희열이요 보람이 있다면 그저 이 한 장의 그림을 완성했다는 것이다. 가장 의미를 크게 느끼게 되는 것은 저기 젖은 자갈 영역이다. 마르지 않아야 되는 이유를 자연에게서 배우게 되는 고마움에 그리게 됐는지도.

■기사제보

▷카카오톡 : '한라일보' 또는 '한라일보 뉴스'를 검색해 채널 추가

▷전화 : 064-750-2200 ▷문자 : 010-3337-2531 ▷이메일 : hl@ihalla.com

▶한라일보 유튜브 구독 바로가기